"El sueño de Ícaro"

Por Alejandro Bruzual

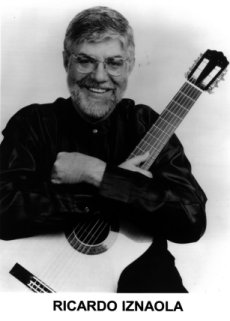

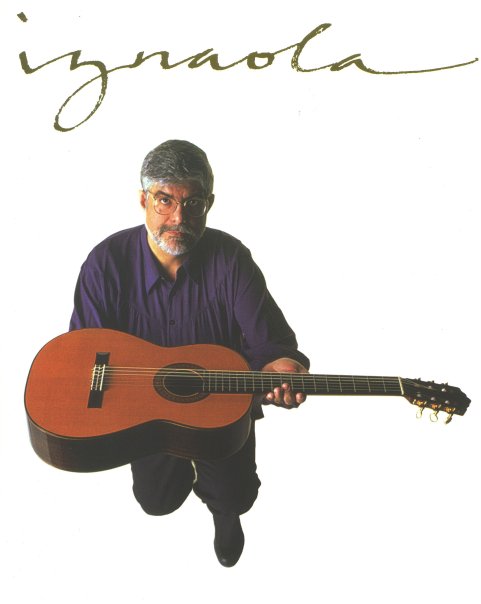

A finales de los noventa, tuve la oportunidad de entrevistar a Ricardo Iznaola, en Caracas. Su posición descentrada por su trashumancia biográfica y artística, y la complejidad de su obra, sin duda, marcan su carrera y el interés de esta entrevista. Sus relación con Manuel Enrique Pérez Díaz, Alirio Díaz y Antonio Lauro, sus grabaciones y repertorio de música venezolana, su presencia en los concursos internacionales en Caracas, sus programas radiales, lo hacen la figura más importante de la tercera generación de guitarristas venezolanos. Ganador de 8 premios internacionales como guitarrista y uno como compositor, debutó en los estudios realizando la primera grabación de la Sonata de Antonio Lauro en 1970, y treinta y dos años más tarde, produjo su álbum número catorce, tocando a dúo con Jorge Morel, en el cual interpretan fundamentalmente música popular latinoamericana. Editor de la Sonata para guitarra, de Antonio José, junto a Angelo Gilardino, es autor además de The Physiology of Guitar Playing (1998), Kitharologus-The path to Virtuosity (1997) y On Practising (1994). Iznaola es Catedrático del Departamento de Guitarra y Arpa de la Universidad de Denver, Colorado.

Parte de esta entrevista fue publicada en la revista Imagen de Caracas.

.

Pregunta: Comencemos con una aproximación biográfica. Háblanos de tu vida y de tus inicios como guitarrista.

Respuesta: Nací en La Habana en 1949. Fui autodidacta por 5 años, prácticamente. Mi papá era actor y tocaba algo de guitarra, se acompañaba con el instrumento. Él me enseñó lo que sabía: las notas en el pentagrama y unos acordes, y así empecé. Eso fue en Medellín, a donde llegamos de Cuba en 1960. Al año nos mudamos a Venezuela. En 1964, me llevaron a estudiar con Manuel Enrique Pérez Díaz, en la Escuela de Música "Lino Gallardo". Pasó una cosa muy simpática. Empecé a tocar lo que había sacado de los discos de Andrés Segovia y Alirio Díaz, pues no leía música, Asturias, el Capricho árabe, Recuerdos de la Alhambra, y entonces el maestro se fue sin decir nada y al rato volvió con otros profesores de la escuela. Se pararon todos en la puerta a oírme tocar. Finalmente, Pérez Díaz me dijo que aunque tenía muchos malos hábitos, me aceptaba sólo porque me veía condiciones. Pero no aguanté la Teoría y el Solfeo y desaparecí.

En 1966 comenzó Alirio Díaz sus cursos de interpretación en la Universidad Central, y yo me presenté a la audición. Pérez Díaz estaba en el jurado de admisión. Fue entonces cuando hablé de nuevo con él y me disculpé. Recomencé así en la Escuela, terminando todo en 1968.

Nunca tuve dudas de que quería ser guitarrista, quizás porque estaba inconsciente de las dificultades del camino. Pérez Díaz me hizo guitarrista, me guió por el camino pre-profesional. Él me indicó con quien debía perfeccionarme. La tendencia del momento era irse con José Tomás, que representaba el segovismo en España, pero Pérez Díaz me dijo: "A ti quien te hace falta es Sáinz de la Maza, él te va a hacer un músico y un guitarrista". Esa decisión fue muy valiosa para lo que he llegado a ser.

Pregunta: Pero antes de España estudiaste con Alirio Díaz en los cursos de perfeccionamiento guitarrístico de la Universidad Central de Venezuela. Alirio había tomado la idea de Segovia, de sus cursos en Siena, y los había hecho como una suerte de acercamiento a los nuevos guitarristas latinoamericanos. Cuéntanos de esa experiencia.

Respuesta: Alirio fue el modelo de lo que la interpretación en público es. Eso fue lo que aprendí de él. Cómo se proyecta la imagen del artista en escena para seducir a una masa de gente que aplaude lo que hagas, no importa cómo lo hagas. Es la enseñanza más valiosa que me dio. Él enseñaba detalles de interpretación más que de técnica, y todo dentro del contexto de la comunicación, de la comunicabilidad, de la expresividad, de la interrelación público-intérprete, y eso es muy valioso. Porque el problema del intérprete es el unir el oficio con la pasión. Cuando las dos se dan al mismo tiempo, aparece el gran intérprete. Y las dos son importantes, pero en realidad el oficio es sólo la preparación del lienzo, pues la pintura la pone la pasión. Y eso lo enseñaba Alirio. El gesto genial que en un momento dado surge y seduce totalmente, lo que él siempre ha tenido. Es un maestro en el manejo de esos elementos. Y oírlo tocar en esa época cuando estaba en la cumbre de su arte... ¡No había otro guitarrista como él en el mundo, ni siquiera Segovia!. Los discos suyos de entonces son insuperables, sobre todo "Cuatro siglos de música para guitarra clásica española", que es uno de los grandes logros de la discografía de la guitarra. Yo tuve la fortuna de vivir esa experiencia con él durante cuatro años, clases diarias durante dos meses cada verano. Fue una época fabulosa, además, un ambiente muy estimulante por toda la gente que asistió a esos cursos.

P: ¿Llegaste a estudiar con Lauro, que tan amigo era de Pérez Díaz?¿Cómo fue tu relación con él?

R: Yo nunca fui propiamente alumno suyo (Lauro), pero siempre iba a tocarle sus obras para que me diera indicaciones. Eran casi lecciones de interpretación. Y era tan gentil que comenzaba siempre diciéndome que estaba muy bien y que no tenía nada que corregirme. Pero cuando yo insistía, me decía algunas cosas. Igual con mis composiciones. Le toqué mis variaciones sobre un tema suyo [1975], dedicadas a mi padre. Son virtuosas, le gustaron mucho. También alguno de mis estudios de concierto.

A Lauro hay que considerarlo a la cabeza de ese grupito privilegiado de compositores latinoamericanos que han hecho obra importante para la guitarra. Sin embargo, hay una apreciación un poco desvirtuada de su importancia en ciertos sectores del mundo internacional, por influencia de la parte más popular de su obra. Yo siempre he tocado Lauro. Pero últimamente ejecuto más la obra grande, la Suite, la Sonata y, cada vez que puedo, su Concierto para guitarra y orquesta, para balancear ese criterio. Sí, hizo cosas de encanto popular, pero compuso obras de gran envergadura con una concepción pantonal, muy personal.

P: Luego vendría la larga estancia española y tu estrecha relación con Sáinz de la Maza, de quien fuiste uno de sus más cercanos discípulos y su asistente durante años.

R: Sí, en 1968 llegué a estudiar con Regino, quien dejaba en ese momento de dar clases en el Real Conservatorio de Madrid. Al inicio era muy difícil. Primero hacía mucho énfasis en la técnica, pero cuando trascendías el encuentro con él y te adaptabas a su manera de enseñar, entonces se abría y empezaba a hablar de música, era algo extraordinario. Su forma de enseñar era más la de un director de orquesta que la de un guitarrista. Yo he conocido muy pocos guitarristas y músicos que hayan tenido la profundidad musical, la cultura musical de Sáinz de la Maza. Había oído a los más grandes, había convivido con ellos.

En mayo de 1969 se encargó de organizar mi debut profesional en Madrid, con la Sociedad Guitarrística Española. Toqué las obras que estábamos trabajando. Fue un éxito considerable. Comencé a conocer a un Regino diferente, muy generoso, muy desinteresado, y hasta halagador. Fui su discípulo más cercano artísticamente.

Estudié con él hasta 1973. A partir de entonces comenzó una relación más informal, iba cada cierto tiempo, y le tocaba lo que estaba trabajando. Ya me trataba como su asistente, le preparaba a los alumnos que querían estudiar con él. En 1978 la Radio Nacional de Venezuela me contrató para hacer unos programas sobre la guitarra que duraron un año. Luego, volví a España, y en 1980 decidí ir a los Estados Unidos.

P: Sáinz de la Maza tuvo gran influencia sobre el Pérez Díaz docente. Se comunicaban a menudo. Quisiera que compararas tu experiencia como discípulo de ambos, sus diferencias, sus cualidades y sus defectos.

R: Pérez Díaz me dio la base instrumental primigenia, y con Sáinz de la Maza adquirí un punto de vista musical. Pérez Díaz era muy entregado como maestro. Daba todo lo que tenía que dar en cada lección, sin reservas de ningún tipo, y era exigente sin ser dogmático ni arbitrario. Como discípulo de María Luisa Anido, tenía la escuela de Tárrega. En contraste con Sáinz de la Maza, Pérez Díaz tenía más ojo pedagógico. A Regino había que entenderlo a él. Manuel Enrique se preocupaba de entenderte a tí. Así, aprendías lo que tenía que dar, porque se preocupaba de ver cómo y por dónde ibas. Con Sáinz de la Maza, en cambio, había que adaptarse, y si te adaptabas aprendías, y si no te tenías que ir, como se fue la mayoría. Yo fui uno de los pocos sobrevivientes, y eso me dio la oportunidad de conocerlo con una profundidad a la que pocos llegaron.

Si Regino era muy rígido en sus principios, hay que poner esto en contexto histórico, ya que la actualidad tiene poco que ver con esas enseñanzas. La diferencia fundamental con lo que se hace hoy es que se prefijaban las maneras de enfocar la técnica, desde una concepción rigurosamente conformada desde fuera, como un sistema que se le imponía al alumno, sin considerar diferencias individuales, de tamaño de las manos, de forma de las coyunturas, etc. Hoy nos hemos preocupado mucho más de la fisiología, de la anatomía de cada individuo, de la antropomorfia del alumno. Las técnicas se están individualizando. En esa época te tenías que adaptar al método.

P: ¿Qué hay de verdad y de mito en las disputas entre Segovia y Sáinz de la Maza?R: En realidad, Regino y Segovia fueron muy amigos de jóvenes, iban juntos a conciertos, a tertulias, a todo. Pero cuando comenzaron sus carreras como guitarristas, se crearon territorios de influencia que cada uno creía necesario defender. Quizás la crisis comenzó con algún alumno que se cambió de bando, lo que le pasó mucho a Regino, y que con Alirio Díaz se exacerbó.

Ahora, nunca le oí a Regino una mala palabra sobre Segovia. Decía que Segovia se merecía los triunfos que había obtenido, porque lo había sacrificado todo por la guitarra. Alababa su sonido, me lo ponía de ejemplo, aunque agregaba al final "...pero no es muy buen músico...". Cuando murió Regino, Segovia escribió algo muy bonito sobre él.

P: Sé que don Regino admiraba mucho a Llobet. ¿Qué te decía? Tú mismo has alabado la presencia artística del guitarrista catalán en la historia guitarrística. ¿Qué piensas de la relación Segovia-Llobet?

R: En efecto, Sáinz de la Maza admiraba mucho a Llobet. Decía que Llobet era "otra cosa". Siendo muy pequeño, Regino vivió en Barcelona e iba casi todas las tardes a casa de Llobet, y lo observaba tocar. Regino hablaba de Llobet como de un padre, que se entregaba totalmente sin reservas.

Para mí, Llobet fue el gran guitarrista de ese período. Por cuestiones de personalidad no llegó a la prominencia de Segovia, quien ciertamente ha sido la más grande personalidad de la guitarra. A Llobet le faltaba la pizca de egocentrismo que él tenía, para imponer su presencia en el mundo musical y decir que la guitarra hay que oírla como se oye cualquier otro instrumento. Llobet consideraba que la guitarra no era para las grandes salas de concierto, que no se oía. Pero Segovia lo hizo con gran éxito, y lo hizo con autoridad, pues en verdad no se oye. Segovia educó a las audiencias a buscar el sonido de la guitarra, por eso su insistencia en el silencio absoluto. Con la fuerza de su personalidad lo impuso, la gente empezó a respetarlo, además de que tenía ese sonido mágico. La guitarra necesitaba alguien así, que tuviera esa fuerza y esa personalidad. En los retratos de Llobet puede verse la técnica que comenzaba a evolucionar de la Escuela Tárrega, sin los dogmas de esa escuela. En sus manos se ve la fluidez que faltaba en el mismo Tárrega, que muestra una actitud posicional muy rígida. En Llobet ya no hay la muñeca perpendicular, sino relajación y organicidad. Y hay mucho que hablar de eso, porque se ha malentendido a menudo la evolución técnica de la Escuela Tárrega, y se le ha achacado cosas que no tienen nada que ver con ella.

P: Hablemos ahora de tu carrera. Has logrado congeniar muchas actividades diversas con éxito: intérprete, compositor y arreglista, docente y teórico, editor y hasta jefe de un departamento de música universitario. Es realmente un mundo de cosas...

R: Sí, mi actividad ha sido siempre un poco "arbórea", porque tiene muchas ramas y yo pretendo seguir así. Pero mi interés fundamental es mi carrera de ejecutante, que es el eje principal de todo lo demás. De ahí salen todos mis otros intereses: el problema de la técnica desde el punto de vista fisiológico, el de la interpretación desde el punto de vista psicomusical, la comunicación en escena, además de la docencia y la composición.

P: ¿Podrías precisar un repertorio que caracterice tu carrera?

R: Me he propuesto dar a conocer cierto repertorio personal. Siempre me ha gustado la guitarra heróica, que es la guitarra que trata de buscar nuevos linderos técnicos, de allí mis estudios y mis transcripciones. Por otro lado hay dos áreas de repertorio que me han interesado especialmente, la música latinoamericana, en particular la de Lauro y algunos autores venezolanos, y la música de los compositores españoles de la generación del 27, la de Antonio José, Gustavo Pittaluga, Julián Bautista, Rodolfo Halffter, Adolfo Salazar etc.

P: Del Iznaola compositor sorprende un poco el que tu catálogo haya crecido tan lentamente, no obstante los reconocimientos y hasta un premio internacional...

R: Es que para mí la composición no ha sido una carrera, sino el resultado natural de mi condición musical. Un poco a la antigua, pues antes de la época romántica, cuando empezaron a especializarse las diversas ramas del quehacer musical, el músico era uno que tocaba, componía, cantaba, enseñaba, etc. El entrenamiento del músico incluía todas las facetas, y así me considero yo, sin mayores pretensiones. La composición es una suerte de efluvio sin el cual mi condición de músico estaría limitada.

Actualmente estoy componiendo un concierto para guitarra y orquesta [Tiempo muerto, finalizado en 1997 y estrenado un tiempo después por el propio Iznaola ]

P: Tus arreglos quizás pudieran verse como un reto marcado por el sueño de Ícaro (parafraseando el título de uno de tus discos), el retar la altura de las posibilidades del instrumento, huyendo del laberinto (quizás de la técnica). Hay una sensación siempre del límite, del borde superior, que parece tentarte...

R: Sí, mis arreglos son una exploración consciente de las posibilidades de la guitarra que en un momento dado puede que no sean percibidas como posibles, de ahí cosas como la Danza del Fuego, La Alborada del gracioso o Le Tombeau de Couperin, ejemplos extremos de lo que puede hacer el instrumento, así como mis propios Estudios de concierto y las transcripciones de obras románticas o de finales de siglo XIX.

Yo entiendo el arreglo o la transcripción como una metáfora. Para mí es una metáfora de la obra, pues cuando se trata de verter la obra literalmente, se le hace violencia al nuevo medio, tratando de meterle todo lo que hay en la obra original. Más bien, hay que buscar la metáfora, la analogía que la convierte en una obra de guitarra, en vez de ser una obra de piano transformada en una obra de guitarra, por ejemplo. Hay que plantearse cómo haría el compositor si hubiera sido guitarrista.

P: Un problema como el de la traducción lingüística...

R: Exactamente, y yo he estudiado eso mucho a niveles no sólo de instrumentación, sino como problema estético-filosófico, la traducción como base de la comunicación, ese es el problema fundamental. Porque de lo que estamos hablando ahora es también de una traducción. En la base de la comunicación está la metáfora, la analogía. No podemos ser literales a nivel esencial. Y por tanto es una búsqueda ideal, infructuosa por definición.

P: Y como docente, ¿cuánto ha cambiado tu posición con respecto a la técnica instrumental que heredaste de tus maestros?

R: Mucho, mi concepto de la técnica es más bien "inclusivista", es decir, todo lo que se pueda hacer debe hacerse. No se debe decir "tienes que hacerlo así", sino tomar en cuenta el contexto de lo que es correcto en ese momento. De allí que sea necesario tener muchas técnicas al alcance para poder solucionar la diversidad de circunstancias de la interpretación musical. Como docente, transmito una normativa de la cual lo que importa son las derivaciones o las mismas desviaciones. La norma en el contexto artístico no sirve más que de referencia para irse de ella, pues la norma es paralizante.

Soy un hombre de sistemas, no de métodos. La diferencia -a mi modo de ver- es que el método es un catálogo de instrucciones para hacer algo, mientras que el sistema, una organización que establece principios fundamentales de trabajo, de donde pueden salir métodos de aplicación. Así concebí mi libro de técnica, Kitharologus, no como un método sino como un sistema de mecanismos físicos, en el cual los procedimientos -el cómo hacerlo- se deja a la interpretación del profesor. No me ocupo de cómo poner la mano, mantener la guitarra, etc. Es simplemente una presentación sistemática de material técnico, organizado de manera muy pensada, progresiva, que el profesor del momento tiene que decidir como enseña. De ahí que cualquier escuela pueda utilizar mi libro, y esta es una de las cosas que más éxito le ha dado.

Yo me he interesado mucho por la base física de la técnica. A partir de mi experiencia con Regino Sáinz de la Maza, empecé a leer todo lo que se había escrito para el piano y el violín sobre el cuerpo en función del instrumento, la fisiomecánica de la técnica. Intenté buscar explicaciones a muchas cosas que intuitivamente mis maestros me habían dicho, sin explicarme el porqué. Las cuestiones de la tensión funcional, porque la palabra que antes se utilizaba, relajamiento, es falsa, no existe tal cosa. Lo que hay es la aplicación funcional de la tensión muscular. Eso me ha preocupado como intérprete y como pedagogo.

P: ¿Radicarte en los Estados Unidos no fue forzar precisamente ese descentramiento tuyo como artista? Los venezolanos siempre te hemos considerado "nuestro", pero, creo que vale la pregunta, ¿de dónde te sientes?

R: Cuando me fui a los Estados Unidos no tenía trabajo, ni contactos ni nada. Fui para expandir los horizontes profesionales, ya había tocado en algunos lugares, pero no se me conocía como intérprete. Pero vi que había posibilidades de crecer. Llegué como un venezolano, que vivía en España y que había nacido en Cuba. No tenía nada y no tenía a quién pedirle ayuda. Yo nunca he recibido becas de nadie, nunca, siempre he estado por mi cuenta. Eso da ciertas experiencias únicas, hay que trabajar en condiciones diferentes. Por eso he sido siempre un poco marginal en todos los entornos guitarrísticos que me he movido. Estoy sin estar. Todos me conocen pero como si fuera un ente un poco misterioso. Y ha sido una característica común de mi carrera. Como he dicho en otras oportunidades, voy coleccionando nostalgias en mi vida. Mis raíces espirituales, familiares, son cubanas. Las guitarrísticas son venezolanas. Las artísticas, ya más amplias, españolas porque allí crecí. Y las profesionales actuales, norteamericanas.

Por Alejandro Bruzual :::: Junio de 2005

..